Podcastのテーマの決め方、戦略【第一人者野村高文さんが語る】

先月からPodcastを始めて、やっと10回目を迎えました。全然聴かれていないですが(苦笑)、トークの訓練として続けていきます。

もっと上手くやりたくなったので、ノウハウ本を買いました。なんとなくタイトルとレビューが良かったので、適当にポチる。本が届く前にYoutubeで予習しようと思ったら、この著者の野村高文さんがYoutubeでノウハウを公開していました。

再生エラーが起きる場合はこちら(Youtube)をクリック。

めちゃくちゃ有益な情報で、Youtubeだけで十分なんじゃないかと思えてきました笑

以下は、上記のYoutubeのポイントをまとめたものです。

第3のオプションとしてPodcastが注目されている

プロモーションや企業で情報を発信するときに、ブログ(文字)、Youtube(動画)が主流ではあるけれど、いまPodcastが注目されている。

デメリット

- 知ってもらうまでに時間がかかる

メリット

- 一度知ってもらうと無類の強さを発揮する。

- 完聴率が高い⇒最後まで聴いてもらえる

- 気になってくれたリスナーが別の会も繰り返し聞いてくれる率が高い。どの回も同じくらい聴かれる。

- 一定数の人と深い関係性を作るのに強い。

- コストが低い。iPhoneだけでスタートできるし、機材に凝っても10万円くらい。

うーん、メリットしかないですね。ブログや動画と違って、圧倒的に時間や機材のコストが低い。

このYoutubeはお金→企画(テーマ)→戦略(広げ方)の順番に語られています。

何を話せばいいのか? テーマの決め方

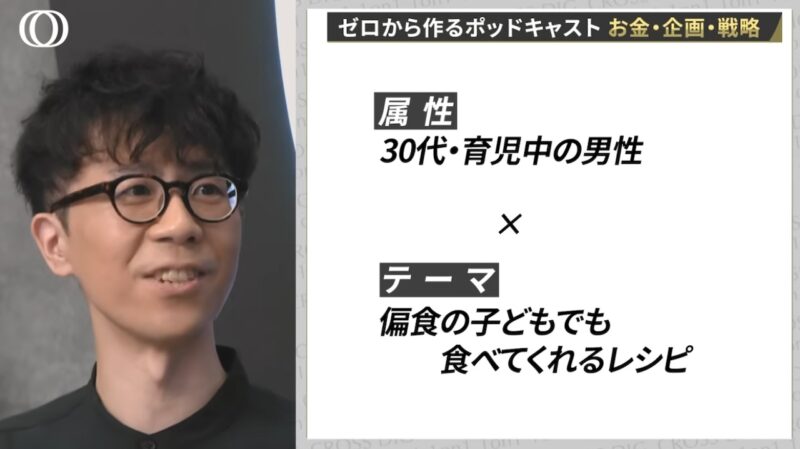

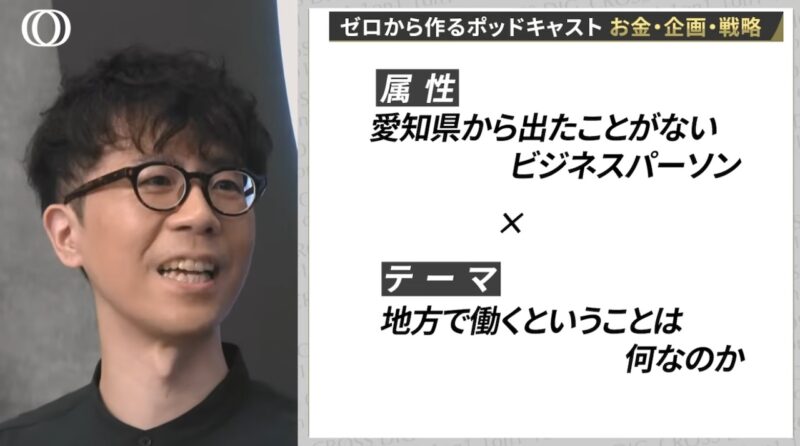

- 一番良いのは「人×テーマ」

- 誰が何を言うか?

- 「誰」が有名人ではないので、「自分の属性」とする

具体例

これはどのメディアでもそうですよね。

野村さんはこういう掘り方があるという。3つ紹介されている。

1. 職業的専門性

自分としては当たり前と思っているけど、世間に発信すると希少性が高い情報だったということはよくある。

2.ライフヒストリー

自分の人生について語る。

3.強烈に好きなもの

熱量が高くなる。

なぜテーマを絞るのが大事なのか?

そもそもPodcastは何万人にも広げるメディアではない。数百人〜数千人くらいが絶対毎週聴いてくれるというのが大事。

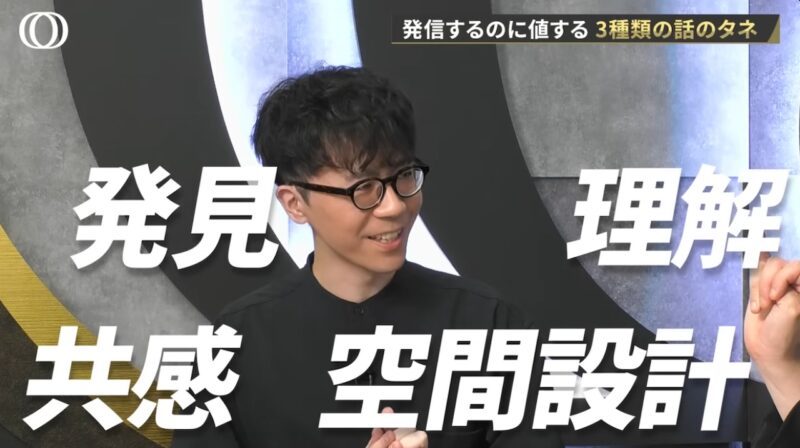

良いポッドキャストになる「4つの価値」

1. 発見

リスナーが知らなかった情報を発見できる

2. 理解

単語だけは知っているがメカニズムがわからないものを理解させてくれるもの。

たとえば「イスラエル・パレスチナ問題」など。背景がわからないものなど。

3. 共感

リスナーがうんうんわかると「快」になる。リスナーがすでに知っている情報であっても問題ない。一人じゃないんだと伝わる情報がいい。

4. 空間設計

ポッドキャストで対話している空間にリスナーがひたっていたいと思えるか。なんかこの二人いいよねみたいな。この二人の関係性が大事。

同姓4人以上になると誰が話しているのかわからなくなるのでおすすめしないとのこと。ということで、上限3名とするのがいいでしょうね。

なるほど、この空間設計はおもしろいですね。『ハイパー企業ラジオ』とかはまさに。二人の掛け合いなどが大事になる。同じコンビでやることが大事。と考えると、Podcastは2名でのトークをメインにするといいかも。

戦略(広げ方)、視聴者を増やす&掴む方法

あらためてPodcastの強み2つ

- 長い時間聞いてくれる

- 繰り返し聴いてくる

この強みを活かした方がいい。

繰り返し聴いてもらう手法

- 一回一回バラバラのトークをするよりも回数を重ねるごとにリスナーの知見がたまっていくもの

- 前の回と関連性があるように作っていく

結論:本を作るように考える。ストック型で考える

ただし、このやり方だと20回で限度がくる。そこでストック型からフロー型へ移行していく。

- リスナーからのお便りに答える

- ゲストに出演してもらう

いやー、まさに。「ハイパー企業ラジオ」は、うまく設計されていますね。

僕が個人でやるとしたら、NHKの「100分de名著」みたいな感じになるのかな。

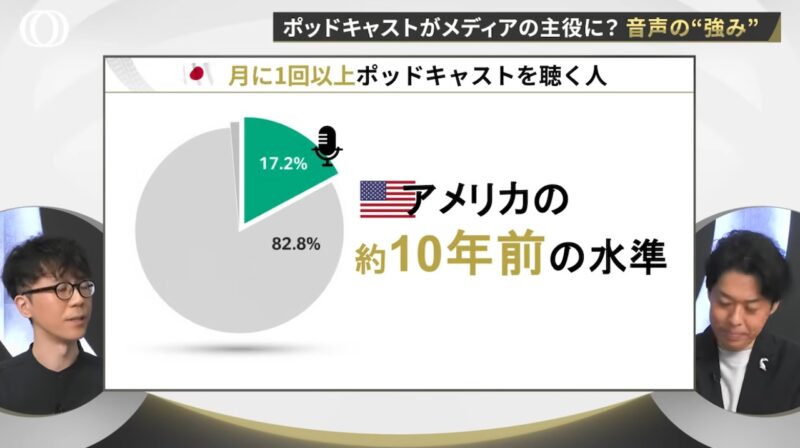

アメリカでの事例(日本でも今後伸びる可能性がある)

- 10年前のアメリカではPodcastの視聴は16.2%だった。しかし、現在は60%(1億人)を超える。

- 昨年の大統領選でも、候補がPodcastに出まくっていて、「Podcast election(選挙)」などと言われていた。

- とにかく長い 話を聞いてもらえるというのは、候補者にとって大きなメリットがあります。

- 切り取られにくい。

- 人柄を知ってもらうのにいい。

- オーストラリアの選挙でも活用されてきた。

何度も聴きやすい、長時間聴きやすいことは、「発信者の人間性を伝える」のに大きなメリットがありそう。

市場規模が伸びている

- Spotifyはジョー・ローガンの独占配信契約を得るのに200億円を投じたらしい。

- 誰がみているかわからない広告よりも、熱心なファンを掴めるPodcastは広告としても強いかも。

一番の弱みは「見つけてもらいにくい」ということなので、ここをクリアするのが大事になりそう。

AI時代に最後に残るメディアはPodcast?

要約やわかりやすさに絞ると、生成AIが強い。となると、「人間性」や「発信者とリスナーの関係性」をつなぐPodcastは強いのでは?

司会者「人間がやるPodcastは残ると思いますか?」という質問に対して、野村さんは「残る」と答える。

10月に「AI野村」というAIで5分間のニュースを読む試みをやったら、リスナーから反対が多くて1回で取りやめになった。

「情報だけじゃなくて『人間』というものを受け取っている」

AIのコンテンツが増えれば増えるほど、人間と繋がりたいという欲求が増えるのではないか?

AIが真似できないものは?

どんなにトークが上手くても、知見があっても、人間にあってAIにないものがある。それは生きてきた歴史。そこは人間の本質的な強みなので、そこを伝えるのに最適なPodcastは強いメディアになりそうです。

今後のメディアに大事なのは「何を言うか」より「誰が言うか」?

主観と客観を話せる人が強いのかも。ファクトとオピニオンを分ける。

これはすべてのジャンルに通じるのではないか?

ここまでがYoutubeの内容でした。めっちゃ勉強になりました!

俺はどうすべきか?

では、僕はどういうPodcastをやるのがいいのか?

自分の強みとなるもの、かつテーマ性があるものを選ぶ必要がある。あるいは、現在または今後自分が学びたいことの学習過程をリアルに発信していく。

となると、

1.強みがあるもの

- マーケティング⇒様々な企業や商品を紹介していく。トレンドを分析する。

- 柔術⇒初心者が上達する方法?

- ライティング⇒文章の書き方。あるいは、自分が好きな小説から文章を語っていくのもいいな。

2.学んで過程を話す

- 一眼レフの撮影⇒親友の形見のカメラで新しい表現方法を学ぶ

- Podcastの運営方法⇒今後参入者が大きくなるなら、先に上達してPodcast自体のノウハウを伝える

テーマによっては、誰かパートナーを見つけて、2人で対談していく形式も模索していきたい。

とはいえ、まずは1人で運営して知見を貯めていくことが必要になると思うので、まずは回数をこなさないといけませんね。

ここ1ヶ月で10回程度やってみましたが、もっと回数を増やさないと。PDCAを回します🫡

コメント