明けましておめでとうございます。2021年が明けました。

突然ですが、昨日付けで会社を辞めました。

2016年9月に入社し、4年と3ヶ月。人生で初めて会社員として勤めた会社です。

今回の記事は、31歳無職の男が初めて会社員になり、ベンチャーの成長期を経験し、突然の退職に至るまでのリアルストーリーです。

個人的な備忘録ではありますが、これからベンチャー、スタートアップで働く人へのメッセージ、警告になることを願います。

簡単な自己紹介を。

長い記事になりますが、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。

ベンチャー入社前の状況|ヒモを謳歌

2015年、仕事を辞めて大阪から上京し、彼女の家に転がり込みます。

【ノブトウのヒモ年表】

2015年4月:ヒモ暮らし始まる🧵

2015年5月:初東京で舞い上る🗼

2015年6月:渋谷で遊び始める🗿

(1年半:渋谷に沈む)

2016年6月:ヒモなのに犬飼う🐕

2016年8月:彼女から将来の話😥

2016年9月:急に会社員になる🏢

2016年10月:結婚⇒入社直後なの

に新婚旅行で5日も休む🤤— ノブトウ|教育Webサービスの仕掛人×塾経営 (@nobutou) August 16, 2019

初めての上京で舞い上がり、仕事はせず。小説を書いたり、アジア旅行をしたり、資格の勉強をして1年以上を過ごすことになりました。

学習塾を開くことも考えました。しかし、東京は賃料がめちゃくちゃ高いのでひとまず保留。

31歳・独身・無職。将来に不安はなかったけど、一緒に住んでいる彼女も30歳を迎えるところでした。

「そろそろ仕事しないとな」

そんな時、偶然、一冊の文庫本を手に取ります。

サイバーエージェント藤田晋社長の本に感銘を受ける

『渋谷ではたらく社長の告白』

サイバーエージェントの創業者・藤田晋氏の自伝です。

大学入学を機に新潟から上京。大学時代にアルバイトしていたインテリジェンス(現パーソルキャリア)に就職。1年で会社員を辞めて、サイバーエージェントを起業。2000年、最年少で上場を達成。多くの人を裏切り、裏切られ、それでも事業拡大に躍進する若者の物語。小説だったとしてもおかしくない。起業したい方には必読です。

読み終えて興奮状態の僕は、ふと思いついて、高校時代の同級生Kくんに連絡を取りました。Kくんはサイバーエージェントの子会社の社長をやっています。

そこでKくんに「営業職でビジネス復帰したい。東京は会社が多いから法人向けのサービスをするのはどうだろう?」と聞いてみたところ、

「うーん、営業は辛いよー。自営にしても会社員にしても営業はストレス高いからね。嫌なことも我慢しないといけないし、ノブトウには難しいのでは?」という歯切れの悪い回答。

しかし、都合の悪いアドバイスを聞き入れない悪癖がある僕は、「俺も行動力と図太さがあるから営業はできそう」と思いました。

いま思うと、相談ではなく宣言に近かったです。

その夜、家に帰って彼女に「そのうち営業職として会社に就職するか、どこかの営業代理店になる」と話しました。

すると、まさに引き寄せの法則のように営業職の話が舞い込んできます。

一本の電話から僕の会社員生活が幕をあけた

2016年8月23日、知人Nさんから突然の電話。

Nさんは僕が地元で塾をしていた頃にお世話になった人で、話すのは5年ぶり。

Nさんは単刀直入に本題を切り出しました。

「ノブちゃんの知り合いで仕事できる人おらん? 誰かいい人おったら紹介してくれへん?」

Nさんは予備校講師をしています。予備校講師の派遣業をやっていた会社の社長が、新しく教育ベンチャーを立ち上げた。人が足りないから社員を探しているとのこと。

採用条件はこんな感じでした。

- 会社設立1年。高校生向けの学習コンテンツを作っている会社。初年度はコンテンツ作りに注力して、最近になって商品を売り始めたばかり

- 欲しい人材:学習塾、学校向けの営業のほか、何でもできるスーパー社員。

- 給与25万円(前職による)。ボーナス・退職金なし、インセンティブあり。

- ストックオプションは順次。

- 社長は上場狙っている。5,6年後には社員100人になっている。

「その月給でスーパー社員はさすがに来ませんよ(笑)」と答えつつも、探してみることに。

2日後、Nさんからまた電話がかかってくる。

僕「なかなかいい人いませんね。とりあえず僕はどうですか?」

Nさん「えー、ノブちゃんは営業も会社勤めもしたことないからなぁ」

僕「塾やってたんで、塾向けの営業なら余裕っすよ」

とりあえず採用になる

その週末にNさんに会いに奈良へ行き、9/1から働くことになりました。

よほど採用に困っていたのでしょう。履歴書どころか、面接を受けることもなく、採用が決まりました。

通勤に10分もかからない距離だったというのもありがたかったです。

最初の電話から初出勤までわずか8日間。

僕は4人目の社員でした。システムは同じオフィスで働く別の会社が担当(3年後に実質吸収)。

入って驚くベンチャーのリアル

入社してすぐ、月間の売上を見たときに「これはまずい!」と思いました。

自分で経営していた塾では月商400〜500万円ほどでした。当時のZ社はその半分もありません。

「ウェブサービスってぜんぜん儲からない。。。」

社内5名+委託3人の人件費に加えて、オフィスは文京区本郷の一等地。

やばい!泥舟に乗ってしまった! 上場なんて無理でしょ、と正直おもいました。

しかし、2年経つ頃には「俺ら上場できるんじゃね?」と状態になるのですが、そこまでの2年は僕のキャリアで最もハードな期間になりました。

オトナベンチャーは事故車専門店

ベンチャーの初期メンバーは一癖二癖ある。どこも同じです。

Z社はベンチャーにしては高齢。平均年齢は40代前半。僕が二番目に若かった。

出勤退勤はバラバラ、社員同士で喧嘩する、さらに顧客とも揉める、システムと営業が貶し合う。素直に「はい」というメンバーは皆無でした。

Z社の創業者Y社長は車屋にたとえて「うちは事故車専門店だね」と笑っていました。

馬力はあるが修復歴が多い事故車ばかりのメンバーが集まっている。言い得て妙だなと。

事故車揃いのZ社は壁にぶつかり傷を増やしつつも着実に成長していきます。

宿代も削った赤字時代

4年の営業職時代、80回以上の泊まりの出張がありました。

しかし、1泊5,000円以上のまともな宿に泊まったのは10回程度です。そのうち半数以上はネットカフェ(一泊1,800円くらい)、あとはバックパッカー用の安宿でした。

北海道に行った際は一泊25,000円の宿に泊まらざるを得ない状況になり、自腹で泊まったことなどもあります。

思い出に残るのは、大阪市西成区・新世界にある安宿。

▼ホテル帝(みかど)

お部屋はこんな感じ。

せまっ!!!

なんと一泊1,200円!

ここはY社長から昔使ったことがあると聞いて予約してみました。かつては日雇い労働者のための簡易宿、現在は外国人バックパッカー宿になっています。

夜な夜な酔った外国人が騒ぎ、薄い壁からは男女の喘ぎ声が響き渡るという有様。。。

ちなみに僕が泊まったのは真夏。

「1泊600円の冷房なし」と「1泊1,200円の冷房あり」があり、後者を選ぶ際に罪悪感を覚えました。それくらい事業の赤字の沼が深く、コスト意識は高かったです。

経費は会社の金!みんなのお金!

仲間の営業マンは夜行バスや船で仮眠をとりながら東北・北海道を営業で回るということもありました。

深夜残業でオフィスに泊まることもあったり、絵に描いたようなベンチャー体験をしました。

いま思い返すと、いい思い出しか残っていないのは不思議です。

ウェブサービスあるある「導入しても使ってくれない」

僕が入った2016年9月は、塾向けサービスをリリースして数ヶ月経ったころでした。顧客は無料モニターから本契約(有償)サービスに移行したばかりで、Y社長が全国の学習塾に営業に回るというフェーズ。

- 使いにくいUI(操作性)

- 足りないコンテンツ

- サポート体制がない

モニター募集した塾が数名の生徒に使わせているくらいで、あとは「すぐには使わないけど安いからまあ継続しようか」という感じでした。

断っておくと、Z社のサービスが特別に劣っていたわけではありません。使える人はがっつり使っていました。

数年後、副業でIT企業のプロダクトのコンサル、マーケティングを手がけることになりましたが、初期のウェブサービスはどこもそんな感じです。

積極的に使おうとする人には最小限の機能で足ります。逆にどんな機能をつけても使えない層もいます。その他多く(8割)がその中間にいて、いかに彼らの利用率を上げていくかが定額制ウェブサービスの課題です。

イノベーター、アーリーアダプター

ちょっとマーケティングの話をします。

過去の記事で紹介しています。

≫リリース初期はあなたの理念への共感で商品を買ってもらう【実は正攻法】

ざっくりいうと、

もちろん企業は一つの製品・サービスを売り続けるわけではないので、その段階に応じて、新しいものを市場に投入していき、それが延々と繰り返されるということです。

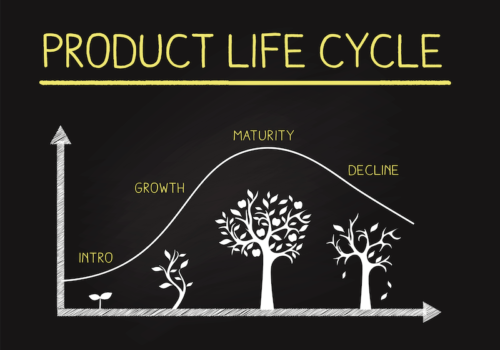

2.プロダクトライフサイクル

動物の一生のようにプロダクトにも誕生から死滅までの過程が分かれている。

①導入期、②成長期、③成熟期、④衰退期の4フェーズがあり、各段階での対策が異なる。具体的にはSTPを変更していく必要がある。

以前iPhoneのライフサイクルについて神田昌典氏の本を紹介した。 https://t.co/JmvA52Qln5— ノブトウ|教育Webサービスの仕掛人×塾経営 (@nobutou) November 21, 2019

僕がこれまで携わったサービスを見ると、初期に導入していたお客さんの方が上手く使えていました。これは当然の話で、自分で積極的に製品を品定めして使っていくような人というのは経営もうまいと言えるでしょう。

いつか書いた話の続きですが、リリース直後の製品でも全く売れないことはない。マーケ用語で「イノベーター」、「アーリーアダプター」という、新しいモノ好き、導入実績なんて知るかという人たちがいる。彼らは情報収集に長けて自分でいかように応用できる猛者。この層がずっと残る製品は強い。

— ノブトウ|教育Webサービスの仕掛人×塾経営 (@nobutou) June 18, 2020

今でもつながりのあるお客様は初期の頃に導入していただいた方が多いです。

「使いにくい」が許されるのは2年が限界

多くのウェブサービスは定額制(+アカウント数の課金)です。単価が安い分、継続して利用いただくことで売上を上げます。

すなわち、長い目で見ると、継続率が最も重要な指標になります。

顧客が求めていることは、サービスの改良以上に具体的な提案です。

なぜなら、顧客にとって、一つのツールはone of themに過ぎないからです。

導入時はテンションも高く色々やりたいことを思い描きます。しかし、それがずっと続くわけではありません。やるべき仕事もたくさんあるし、他にもたくさんのツールを導入します。

最初はテンション高くてやる気があっても、ずっとそれが継続するには、業務フローに完全に組み込まれないければなりません。

継続的なサービスの場合、よほど満足しなければ長期継続は望めません。

なぜなら生徒に配布してお金を取るから年度内は使わないといけない。おおよそ2年くらいが解約/継続の限度です。

クレームを言ってくる人はいい方で、多くの顧客は無言のまま使わずそっと消えていきます。

日々の商品のやりとりがないIT企業はとにかく顧客とのコミュニケーションが不足しがちで、自ら積極的に顧客の声をかけない企業はいずれ死んでいきます。

31歳で初めて営業職

入社時に営業を任されたものの、入社時もその後も営業研修は受けませんでした。

まだ知名度もないツールなので、毎日問合せ(リード)は来ません。待っても来ない。

来ないなら自らいくしかない。

iタウンページを開いて、「学習塾」という項目に上からかけます。

テレアポは営業の基本

社内に教えてくれる人もいないので、入社2日目に本屋でテレアポのノウハウ本を買いました。

トークスクリプトを作る。

「私、Z社のノブトウと申します。映像授業を販売している会社で・・・」

掛けても掛けてもガチャ切り。中には怒鳴ってくる人もいます。「おめぇヨォ」と言われるのは普通。

そもそも舌がうまく回らないし、つかみより先のトークが弱いので結局切られてしまう。

「どこから電話番号を入手したんだ、コラ」

「忙しい時間にかけてくるんじゃねぇ」

「死ね」と言われたこともあります。

今だから話すと、言い返して口論になったこともあります(笑) ひどい営業マンです。

さらに上司から「なんでアポ取れないんだ?」と言われて、「できるなら自分でやって手本見せてくださいよ」と逆ギレして喧嘩したこともあります。

社会人経験が浅かったので社内でも軋轢を繰り返すことになりました。

でも、テレアポに関しては、心は折れませんでした。

本やネットには、「良くて即アポ獲得は数%」と書いている。素直な僕は「20件電話すれば少なくとも1人は話を聞いてくれるわけか」と確率で考えていたからです。

過去の記事

≫『非効率と言われてもテレアポは必須スキルである4つの理由』

≫『テレアポ営業のストレスを克服する唯一の方法【自分数字の見つけ方】』

営業は御用聞きではない

とはいえ、上手くなるまで数ヶ月はかかりました。

アポは取れたが、今度は成約が取れないという問題が出てきます。

遠方に出かけて行ったのに「はい、検討します」、「まあ来期になったら考えます」と言われる。

いや、これならまだマシな方で、「情報収集のためなんで具体的に検討してないです」なんてことを言われることもある。

これは、アポは取れたが、アポに失敗しているケース。

数ヶ月は保留につぐ保留。なかなか成約を決められない。

ある時は、商談相手から「Aという機能がつくなら導入します」というお客さんの話を鵜呑みにして、エンジニアに「Aをつけてください」とそのまま伝えたことがあります。

(こういうパターンではどんな機能が実装されても成約にはならない)

他にも「値引きするなら買う」と言われ、なんとか値引きできないか上長に相談する(もちろん断られる)、バーターや特典を付けて調整するなどしました。

営業は御用聞きではない!

目の前の顧客の言葉を鵜呑みにせず、すべての顧客、自社の戦略を見て動く必要があります。

これから営業職につく人、起業して自分の商品を売る人、みんなに心得てほしい。

営業は一夜にしてならず

営業の逸話でこんな話を聞くことはありませんか?

あることがきっかけである日から突然成約が取れる、そんな類の話。少なくとも僕には当てはまりませんでした。

一つ一つのスキルを覚え、提案の流れを改善し、トークの言い回しにこだわり、コツコツ確度を上げていきました。

そうしているうちに個人の人脈も広がり、紹介が紹介を呼んできます。

数ヶ月して徐々に上達していき、売れる量が明らかに増えてきました。インセンティブ(成約手当)が基本給を超える月も出ました。

いま成約が取れなくて苦しんでいる人はまずは見直しをしましょう。

トークを録音する、書き起こす、録画して自分の立ち振る舞いを見直す。

これが一番の近道です。

会社員になってよかったこと

日本では87%がサラリーマンらしいです。多いですね。しかもクビになることはない。社会保障も至れり尽くせり。

会社員になってこんなに恵まれているのかと驚くことが多いです。

結婚する

2016年9月に就職して、翌月に入籍しました。結婚式は1年後に開いて、会社のメンバー全員にご来場いただき、Y社長からスピーチをいただく。

ずっと一般から外れた道を通ってきた自分が結婚することも結婚式を開くことも想定していなかったので、会社員だからこそできたことです。

マンションのローン

会社員のローン審査は超緩い。

・代金のうち3600万円をローン

・月給25万円(ボーナスなし)+副業

・設立3年目の中小企業

これでも通る。金利も安く減税制度あり。人気物件なら売れば大幅にプラス。会社員なら人気物件に応募してローンで5年住んでその後を決めるのがオススメです。— ノブトウ|教育Webサービスの仕掛人×塾経営 (@nobutou) July 26, 2021

支払いの半額に当たる3700万円をローンに。副業分で下駄は履いていたとはいえ、会社員としては1年分(月給25万円)の納税証明書しか出していなかった。

通らないだろうなと思っていたら、すんなり通る。吹けば飛ぶようなベンチャー企業でも、会社というだけで通るのが住宅ローンと知った。ある意味、フラット35の闇を見た気もしました。

≫タワーマンションのデメリットは高層階に住まないとわからない【半年住んで気づいた】

会社員すげぇ!となりました。会社員の人は活用すべきです。

フリーランスが会社員より優れているとは限らない

まだ詳細は言えないのですが、今年(2021年)からまた企業で仕事をします。人生の初の転職です。

「ノブトウさんはいつでも独立できるのになぜしないんですか?」といろんな訊かれますが、多くの人は勘違いしています。

独立はいつでもできます。ただ始めればいいんだから。

例えば僕が独立するとしたら、コンサルか塾あたりになるでしょう。

この種の仕事だと拡大にするにしても、「一人で完結する仕事を分業化させていく」という流れ。自分より優秀な人間を引き込むことはできない。もしいても早々に独立するとか切られて終わり。どちらにせよ、気持ちよく働くのは難しいですよね。

例えば学習塾。一人でも経営でき、自分でできる仕事を人に渡していくことで拡大させます。面白い仕事だけど、面白い働き方は望めないと思っています(僕の経験に限れば)。

逆に、ウェブサービスは一人でやることがそもそも難しい。プログラミンできる人、営業できる人、サポートする人、いろんな人が集まって初めてスタートできます。

自分ができないことを仲間と補い合って、大きな絵を描いていく。

東京で働いていると優秀な人たちと一緒に仕事をする機会に恵まれています。これは会社員じゃないとなかなかできない。

今後もウェブサービスに携わっていくので、会社員が一番合っていると考えています。

あとは副業で稼げるので、会社員として働くことに大きなマイナスはありません。

会社員つらいなと思っている人はまずは自分で稼ぐ方法を確立することをお勧めします。

個人で稼ぐ方法について書いた記事があるので、ぜひお読みください。

会社の危機⇒黒字化

ITベンチャーが事業停止の危機を迎えることはよくあります。

銀行から借金して、あるいはVC(投資会社)から資金を集めて、なんとかやりくりします。

多くのウェブサービスは低額・長期間の継続契約が多いです。

そのため一度黒字化したら収益が安定しますが、黒字化するまでが恐ろしくしんどいです。

「ITベンチャーなんて素人がプロ野球で満塁ホームランを狙うようなもの」と言った人がいるけど、まさにそう。

僕がいた会社も多分に漏れず、売上は順調に伸び、営業資料に公開する契約数は偽りはありませんでしたが、ずっと赤字続きでした。

社長「事業停止もありうる」

2017年12月、やっと週次会議を始めました。(僕は会社勤め経験がなかったので、それまで無かったことに驚きませんでした)

その最初の会議で出た話がこれでした。

「次の繁忙期で400教室に達しなければ、事業の継続を断念せざるを得ない」

具体的には、「3ヶ月間で120法人の契約」を取らないと事業を停止という状況。

この日の夜、仕事終わりに本郷三丁目駅のタリーズに営業メンバーだけで集まりました。

営業効率をどう上げるか?

「いずれこの中からリストラが出る可能性がある」

そんな話もしました。

どうせ無理なんだから、やるしかない。本気でやってダメなら仕方ない。でも、本気でやればどこかには行き着くはずだ。

結果:2018年1〜3月で120塾を達成!!!

営業メンバー3人全員が毎日1契約を取るという今から考えてもあり得ない数。

その後更新した営業資料のグラフは、急成長するベンチャーを表すものでした。

これは教育業界のみならず、BtoBサービスでは滅多に達成できるものではないと思います。

倒産間際の会社員の立ち回りとは?

某社の倒産が噂されてるけど、会社員は自社がいよいよ倒産危機になったら絶対残った方がいいと思う。

・復興時に良ポジション。潰れても創業者、株主に恩を売れる

・潰れても自分のせいではないし、会社都合で失業保険はフル支給。

デメリットは転職タイミングが遅れるくらいかなと。甘いかな?— ノブトウ|教育Webサービスの仕掛人×塾経営 (@nobutou) December 15, 2019

当時、僕は「僕の営業インセンティブを無くして結構です」と社長、CFOに伝えました。

それほど会社の存続だけに集中していました。

低額のサブスクモデルに加えて解約率が低かったこともあり、一度黒字化すればそれからはずっと黒字になる。

ということもわかっていました。

経営陣は資金調達に動きつつも、初めての資金調達で苦労していました。

ここは最大限の貢献をして後から回収すればいい。(この後に裏切られる形になりますが後述)

僕の入社当時、モニター100教室だった導入数は、僅か4年で全国1,900教室まで伸びていました。

黒字化して訪れる本当の危機

今思うと、赤字時代(2016年9月〜2018年3月)が僕の社会人生活の中で最もエキサイティングな日々でした。

メンバー全員の絆も強かった。

「我々は新しい価値を創造するベンチャーだ」という自負もありました。

しかし、黒字化し、組織化していくにつれ、いろんな弊害が起こりました。

喉元すぎて苦労を忘れた人、何も成果を出さないのに前職(大企業)の自慢をする転職者、顧客への感謝を忘れた振る舞いをする人。

おごりとは怖いものです。

唯一、最前線にいる営業のメンバーの意識だけは変わっていませんでした。

欠陥だらけの初期プロダクトから使っていただいたお客様がいてこそのビジネス。我々は様々な恩恵を受けて、生かされている身であると。

しかし、

- 「我々のツールが悪いわけではなく経営がうまくいかないから解約しているのだ」

- 「使われなくてもうちが悪いわけではない」

- 「この価格で出しているんだから足りないところは仕方ない」

という発言をする社員・経営陣が出てきます。

彼らの主張にはなにひとつ根拠がなかったからです。

これはまずいなと思いました。

会社が大きくなれば自分でコントロールできる部分も少なくなります。

その頃から僕は副業に精を出すようになりました。

彼らの意識が変わらないなら遠からずこの会社はダメになる。自分で稼がないといけない。

赤字時代には全くそんなことを思わなかったのに、黒字化することで本当の危機が訪れる気がしました。

そして、初めての退職者が出ました。会社立ち上げに貢献したメンバーが無惨に扱われ、失意のまま去っていきました。

この一年前に神田昌典氏の『成功者の告白』を読んでいたときに、「うわぁ。まさにうちのことだ」と思いましたが、その通りになっています。

【成功者の告白/神田昌典】

前回たくさんポチられたので、次のオススメ。

多くの起業家が5年以内に経験するイベントを紹介した本。

✅独立のしんどさ

✅腹心の謀反

✅家族との不和

✅愛人の登場、関与

✅社員の離脱

前兆、法則があるんですね。僕の周りはみんな経験してる。https://t.co/PsFDoVEqOZ— ノブトウ|教育Webサービスの仕掛人×塾経営 (@nobutou) September 14, 2019

謝罪はチャンス

余談ですが、会社の上層部が理不尽なことをして関係各社に謝罪が必要になった場合、最前線で謝罪に行くことをお勧めします。

なぜなら、あなたの株が上がるから。

多くの人は上長の機嫌取りの謝罪しかしないですが、無益です。むしろ会社として対外的な謝罪が発生する場合、自分が直接関与してなくても最前線でボコられに行くべき。成長できるだけでなく、謝罪した人・会社からも「この人は信頼できる」と評価され、売上にも繋がります。経験談。

— ノブトウ|教育Webサービスの仕掛人×塾経営 (@nobutou) August 1, 2021

僕はひたすら謝り続けましたが、当時のお客様からは感心してくれて「あなたも大変ですね。会社にいると理不尽なことがあります。大変だけど、頑張って」、「ノブトウさんがいる限りは契約は続けるから」と言ってくれる方も多かったです。

ということで、確かな人脈を築きたい人は、火中の栗は喜んで拾いにいきましょう。絶対に損はありません。

子供が生まれるたびにキャリアを削られる

時系列の都合上、初の退職者が出た話をする前に、僕自身に訪れた危機についてお話しします。

現在、僕には二人の娘がいます。

自営業の頃は仕事ばかりしていたし、無職期間はフラフラしていたので、自分の人生に子供を持つというイベントが訪れるとは思ってもみませんでした。

妻との結婚は会社員になったことで実現したライフイベントであり、安心して子供を持てたことも会社員になったからだと思います。

そういう意味では、僕を受け入れてくれたZ社には感謝しています。

しかし、長女、次女と、子供が生まれるたびに僕のキャリアには大きな不幸が訪れました(2回とも生後2週間以内に起こった)。

長女が誕生した2018年12月に一度目の事件が起こり、次女が誕生した2020年10月に二度目の事件が起こりました。

二度目の事件で、会社を辞めるに至りました。

いま思えば、子供を持つつもりがない、子供がいても幼少期に子育てに参加をしなかった人が社内に多かったいうのも影響しているのかもしれません。

「子供ができた直後だからこいつは辞めはしないだろう」(2回目はまさにその趣旨で言われた)という意図が会社にあったと僕は思っています。

第一子誕生!同時に初めての降格

2018年12月、最初の降格を受けた時の話。

≫『降格がきっかけで、家族との時間と収入が激増した理由【自由に働こう】』

納得はできなかったけれど、結果的に給与が下がらず、予算権限の制約もなかったし、まあいいかと流すことにしました。

しかし、2ヶ月前に起こった2回目の事件は絶対に許容してはならないレベルでした(後述)。

同一人物が直接絡んでいたとは全く気づいていなかった僕は甘かったなと反省します。

今いる環境に感謝します。娘たちが与えてくれたものなのだなと感謝の念を抱かずにはいられません。

上場レールに乗ったベンチャーを辞めた理由

ちなみに辞意を伝えた後に「(君は)誤解してる」と言われたので、本当に僕の誤解・誤認なのかもしれません。

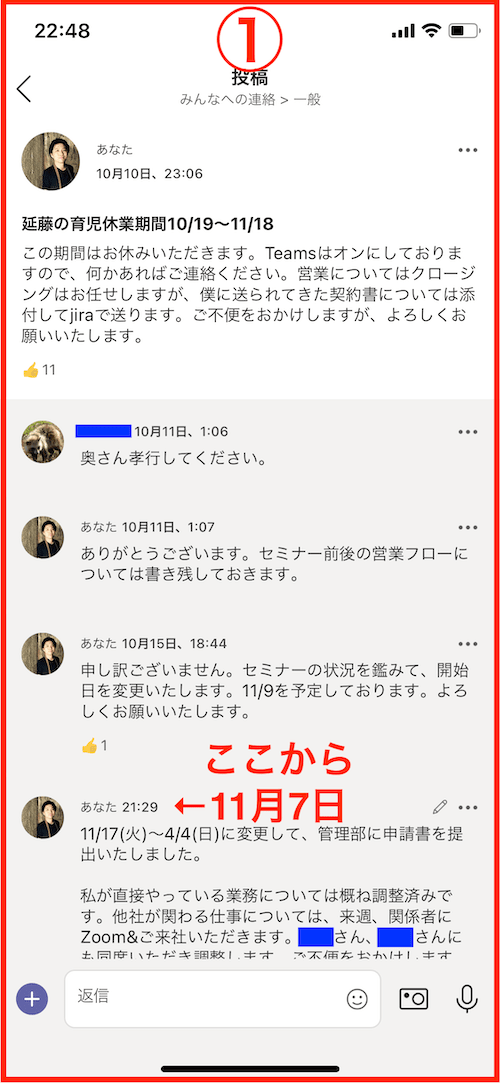

ひとまず辞めるに至る経緯を時系列で並べてみます。

- 9月上旬:10/12〜10/23までの育児休業を伝える。10/12が第二子の予定日。

- 9月半ば:営業部のメンバーが倒れる。その影響で業務が増え、育児休業を延期する(自主的判断)。

- 10月5日:第二子誕生。

- 10月15日:しかし、業務が追いつかず、10月中に休みを取れる状況ではない。11月9日から2週間〜1ヶ月取ることを周知。

- 11月2日:全体会議で突然の降格を言い渡される。(案を取りまとめた人から「子育てが大変だろうから降りてもらいます」と言われる)

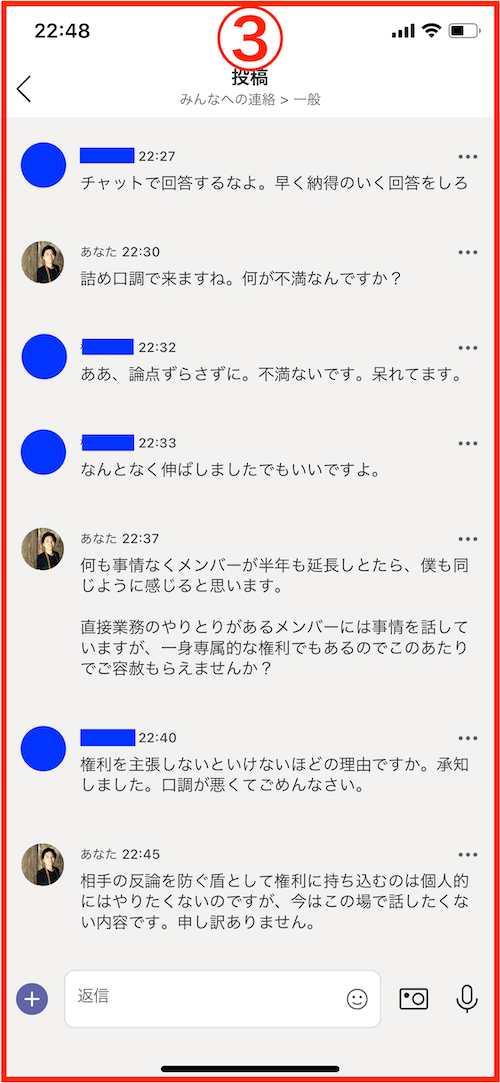

- 11月7日:育児休業を4ヶ月半に変更する旨を伝える。社内チャットで激詰めされる(が、見ているのに誰も止めない)。

- 11月9日:全体会議で退職を宣言

- 12月31日:無事に退職

僕の立場からの評価

営業部のメンバーが倒れてその補填までやり、育児休業を延期したにもかかわらず、いよいよ育児休業取るという段階で突然の降格。

僕を含む特定メンバーだけには発表当日までは伏せられていました。

人事責任者Aは「子供ができて大変になるだろうから」を降格の理由にしましたが、そのまま言うって本当に呆れるというか、企業リスクを見ていないというか。。。法令違反ですよね?

このご時世にそんな無茶苦茶なことやる人が重役にいるというのは企業のリスクでしかないでしょう。大変勉強になりました。

想像するに、子供が生まれたばかりだから強引なことをしても辞めないだろうと思っていたのでしょう。

結論をいうと、僕の部署は解体。僕はアルバイトから社員(営業、教育業界も未経験)に上がったばかり人の部下につく。実はその人が一番被害者なのですが。

お客さんから聞いて知ったのですが、人事責任者Aさんは実店舗(塾)の駐車場を私物化し、自分のフェラーリをずっと置いています。写真も出回っているのでもう開き直っているのかもしれません。僕を含め、これまで辞めた社員全員がAさんを原因と言っていましたが、Aさんのことを止める社員がいないようです。

ベンチャーが成長していく過程で一番起こりやすい離反ってやはりこういうところなのかなと。

せめてもの救いは多くのメンバーから優しい声をかけてくれたり、抗議をしてくれた人もいました。そのメンバーの多くは僕に続いて退職した、あるいは退職準備中です。

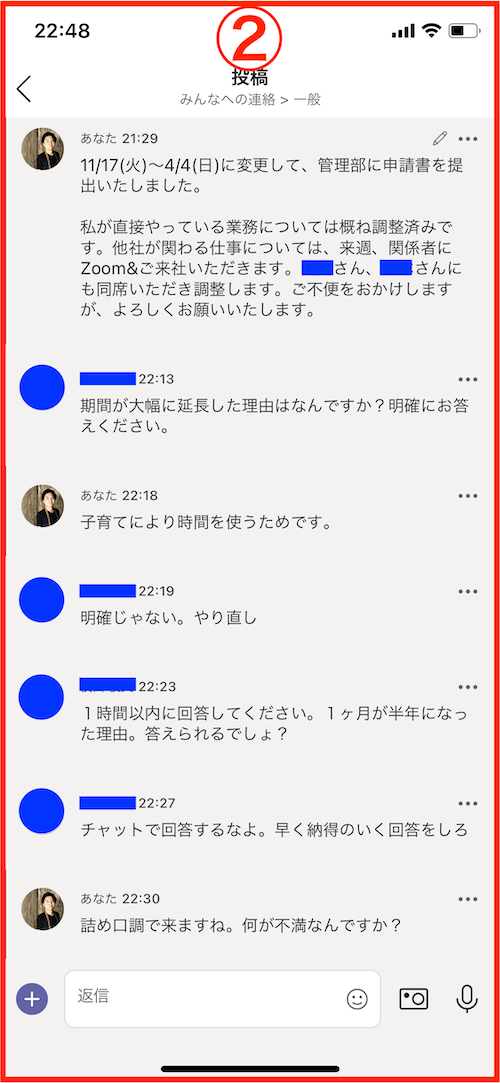

11/7の育休延長に伴う激詰め

話を戻します。

さすがにこの人事はおかしいと思い、育児休業を4ヶ月半に延長すると宣言したら、こんな激詰めがきました。

ちなみにこのやりとり(応酬?)がつづく中、経営陣は止めるどころか、一切発言することもなかったです。

こうやってスクショ撮られることなんて容易に想像できるのに、この人もバカですがそれを止めない経営陣も同じくらい愚かだなと。

その後みんなの前で経営陣から「辞めるつもりがあるなら育休は取れないからね」と釘を刺されました(笑)

今ではこの出来事に感謝しています。

どう考えてもこれ以上会社が良い状況なる可能性はなく、僕が好きだった会社はもう過去のものになったとわかりました。

さっさと辞める決意がつき、翌営業日に退職を申し出ました。

パワハラを我慢することは前例を作り、助長することになる

敬愛するマナブさんのツイートを紹介します。

あなたがブラック企業で消耗すると、日本が損をします。

なぜなら、稼げないビジネスでも、会社が回ってしまうから。無能な経営者でも、会社経営できてしまい、、、経済が停滞しますよね。つまり、日本のことを考えるなら、ブラック企業を辞めることが正義になると思います😌— マナブ@バンコク (@manabubannai) January 5, 2020

僕も我慢することはできなくはありませんでした。

おそらく多くの人がここで大人しく従うと思います。

(想像してみてください。あなたは二人目の子供が生まれたばかりの立場だと)

でも、僕はしませんでした。

ここで僕が我慢したら悪しき前例になると思いました。

『延藤さんだって大変だったけど、踏ん張って仕事を続けた』みたいにネタに使われたくない。

優秀なメンバーが社内政治、重役の好き嫌いで不遇な目に遭うのを見てきました。

Z社に参画する予備校講師は無償でコンテンツを作っているのに、彼らに報おうとせず私腹を肥やす一部のメンバーがいることを恥ずかしくも思っていました。

実際に法律問題にも発展した事件も起こり、業界内では話題になりました。

教育を生業とする企業が、まして上場を目指す会社が様々な法的リスクを抱えていることは業界にとってプラスにはならないでしょう。

家族の取るべき手段

前述の通り、僕は育児休業を取る予定でした。わずか数週間でも一緒に休暇を過ごせることを望んでいた妻の期待を裏切れません。

家族のためにできる手段としては、さっさと退職して、有休消化を擬似的に育児休暇に充てることだけでした。

幸いなことに、健康と働きづめのおかげで25日も有給休暇が残っていました。

周りの人から「次も決めずに辞めるなんて。しかも子供ができたばかりなのにリスキーだね」と言われました。

しかし、あの会社にいることは人生の最大のリスクになっていました。

失意のまま去った初期メンバーの涙

「初期メンバーが辞めはじめると雪崩式に崩れていく」

ベンチャーの逸話の一つ。うまく新陳代謝ができる例は滅多にありません。

僕が辞める半年前、会社始まって以来の初めての退職者が出ました。

彼は長らくサイト、システムの基幹をになっていました。会社のプロダクトを一から作り上げてきた主要メンバーです。

最後は閑職に追い込まれ、不遇なまま去っていきました。

最後に彼と食事をした日のことは鮮明に覚えています。

「こんな大変な時期に辞めて大丈夫なんですか? 会社はキャッシュはあるし、もう少し様子を見たらどうかな?」

「これまで何度も転職してそのたびに不安はあった。でも、今回の転職は絶対に後悔しない確信があるんだ」

笑っていました。多分強がりとかではなく、本気でそう言ったのだろうと。

仲間としてそれ以上かける言葉はありません。

彼はにこやかな笑顔で駅に向かう雑踏の中に消えていきました。(現在は新しい会社で順調とのことです)

最後まで期待を裏切らない人々

ちなみに、僕が最後に出席した会議(退職を宣言した会議)で、この失意のまま去っていった仲間の話をしました。

しかし、驚くべきことにエンジニアのメンバー(後から入ってきた人)が立ち上がり、僕に厳しい口調で反論しました。

「あの人は実力がなかったからポジションを追われただけだ。結果が全てだ」とドギツイ口調で。

彼がいなかったらこの会社はなかったかもしれない。辞めた人間へのリスペクトがない。

なかなかゲンナリさせられますね。それを咎めることのもない経営陣。

とはいえ、僕は辞めた後の清々しい未来しか見ていなかったので、にこやかに聞き流しました。

ベンチャーで働くことは投資

最後の会議で語った内容のもう一つは、「ベンチャーで働くことは投資」という内容です。

サラリーマン経験しかないメンバーばかりなので、どこまで伝わったかは不明ですが、改めて言葉にしようと思います。

長いツイートですが、ぜひ読んでいただきたいです。

「ベンチャーvs大手企業、働くならどっち?」の話題では、社則、権限、安定性などを挙げる。株式に触れないのはなぜだろう? ずっと疑問🤔

基本的に会社員は株式の価値を高めるために存在する。株価UPの材料は利益なので、利益向上のために社員は様々な施策を練り、顧客満足、新しい価値を作る。(続— ノブトウ|教育Webサービスの仕掛人×塾経営 (@nobutou) March 21, 2021

はっきり言って給与も良くないし、吹けば飛ぶような会社に入るというのは、後からのリターンを見込んでいるからです。

これは投資に他なりません。

上場前のストックオプションはただの紙切れ

僕はZ社のストックオプションを持っていました。

後者の場合、上場するまで売れないが、上場したら何十倍以上にも跳ね上がる。

まだサービスが立ち上がって間もない頃から、営業・マーケティングの仕組みを作り、全国の学習塾・予備校に知られる存在にしたという自負があります。

売上も上がり、更なる資金調達もし、上場が射程圏内に入った中での退職。

友人やお客さんからも「え!? もったいなくない?」と言われました。

しかし、そもそもの話、僕は知人から声をかけられたので乗っかってみようという程度の動機。

リターンや将来のキャリアを見込んで働いていたというのは確かにあります。

でも、エラソーだと思われるかもしれないけど、僕がいなくなれば上場は立ち消えだろうと確信していました。

かといって残っていても、一部のメンバーが私服を肥す結果になるのみ。

その後、元同僚から一つも良い話を聞きません。

自分が一番いいタイミングに入って、一番いいタイミングで辞めた唯一の社員であると自負しています。

会社が悪い方向に進み始めた時、まずは優秀な人から辞めていきますね。

僕に続いてまた社員が辞めていきましたが、最近になって彼らと一緒に仕事ができることを嬉しく思います。

現在とこれから

Z社がここ数年の教育業界において最も急成長した企業であることは間違いないです。

現在僕は多くの経営者・企業から仕事依頼を受けていますが、これは全て「Z社の成長に貢献した人」という評判のおかげです。

僕はただ乗っかっただけですが、本気で取り組み、経験値を上げたことでこれからのキャリアも明るいです。

僕がいた頃のZ社は数々の奇跡を生んだベンチャーでした。

昨日辞めたばかりですが懐かしく思います。

もしタイムマシンがあったらまた同じようにZ社で働くのではないか、そんな妄想もします。

とはいえ、輝かしい時期はいつまでも続くものではありません。

お世話になった方々に感謝して、僕は新しい畑で新しい種をまきます。

長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。

ベンチャーで働く人たちへ

会社が大きくなるにつれて状況は変わっていきます。トラブルもあるでしょう。ベンチャーで本気で働けばスキルは身に付くことは間違いないです。

今回書いた僕のような話はたくさんありますし、むしろ僕なんてマシな方です。でも人生に一度はベンチャーで働くことはおすすめです。皆さんの会社が人に恵まれた良い会社であることを願います。僕はこれから大手企業で働くので、ベンチャーとの違いについてもいつか書こうと思います。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 大好きだった会社に幻滅して辞めた話【ベンチャー5年目転職のリアル】 | … 明けましておめでとうございます。2021年が明けました。 […]